Blog

Recettes Tisanes Produits Contacts

AfrikBio Côte d'Ivoire +22507744551

Afrikbio Gabon : +24177855621 ou +24166100337

Cameroun: +23795735357

Benin:+22961007412

-

Infertilité masculine: traitement naturel 100 % de l´Azoospermie

- Par aganio840gmailcom

- Le 12/05/2023

Infertilité masculine: traitement naturel 100 % de l´Azoospermie. Plantes naturelles pour soigner l´azoospermie. Découvrez ici des recettes naturelles pour traiter l´azoospermie. Le traitement est très simple et n´a pas d´effets secondaires.

Nous joindre pour en savoir plus sur le traitement naturel de l´Azoospermie

Découvrez ici des recettes naturelles pour soigner la varicocèle

Azoospermie:Traitement naturel de l´Azoospermie

Mots clés associés au traitement naturel de l´Azoospermie

Comment guérir de l'azoospermie, Est-ce que l'azoospermie se soigne, Comment soigner le manque de spermatozoïdes dans le sperme, Comment rendre les spermatozoïdes plus fort et rapide, Est-ce que l'azoospermie se soigne, Comment savoir qu'on souffre d'azoospermie, Comment traiter l'azoospermie naturellement, Quel médicament pour augmenter le spermatozoïde, Quels sont les signes de l'infertilité chez l'homme, Comment soigner l'infertilité chez l'homme, Qu'est-ce qui rend un homme fertile, Comment savoir si le sperme est fertile, plantes naturelles pour soigner l´azoospermie, recettes naturelles contre l´azoospermie , Causes et symptômes de l´azoospermie, traiter naturellement l´azoospermie, solution naturelle pour traiter l´azoospermie, Quelles sont les causes de l'azoospermie, Comment savoir qu'on souffre d'azoospermie, Quelles peuvent être les causes de la Non-production de spermatozoïdes, Comment Peut-on guérir l'azoospermie, Infertilité masculine: traitement naturel 100 % de l´Azoospermie

-

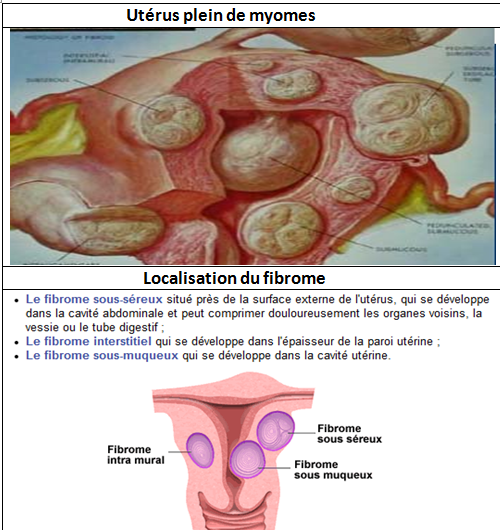

Plantes naturelles pour soigner fibromes utérins, myomes

- Par aganio840gmailcom

- Le 11/05/2023

Plantes naturelles pour soigner fibromes utérins, myomes. Découvrez ici comment traiter naturellement fibromes, myomes. Les recettes sont très simples et n´ont pas d´effets secondaires.

Nous joindre pour en savoir plus sur le traitement naturel des fibromes utérins, myomes.

Tout sur fibrome utérin, myome: Traitement naturel du fibrome, myome

Mots clés associés au traitement naturel du fibrome utérin, myome

Quelle est la différence entre fibrome et myome, Est-ce que les myomes sont dangereux, Qu'est-ce qui provoque les myomes chez la femme, C'est quoi un myome, Comment faire fondre les myomes naturellement, Comment faire fondre les myomes, Comment faire disparaître un fibrome naturellement, Comment soigner les myomes sans opération, causes et symptomes des fibromes utérins, quelques signes du fibrome utérin, comment soigner naturellement fibrome utérin, Quels sont les symptômes d'un fibrome utérin, Qu'est-ce qui provoque le fibrome chez les femmes, Comment Soigne-t-on un fibrome utérin, Comment se débarrasser d'un fibrome, recetttes naturelles contre fibromes utérins, myomes, causes et symptômes de fibrome utérin, comment diagnostiquer fibromes utérins, astuces pour prévenir les fibromes et myomes, modes de prevention de fibromes.

Cliquez ici pour recevoir des plantes naturelles contre l´hépatite B, C

-

Infertilité féminine: Trompes bouchées traitement naturel

- Par aganio840gmailcom

- Le 10/05/2023

Infertilité féminine: Trompes bouchées traitement naturel. Plantes naturelles pour débloquer les trompes bouchées. Découvrez ici comment débloquer les trompes bouchées pour tomber enceinte

Nous joindre pour en savoir plus sur le traitement naturel des trompes bouchées

Trompes bouchées : plantes naturelles pour débloquer les trompes bouchées

Mots clés associés au traitement naturel des trompes bouchées

Comment déboucher les trompes pour tomber enceinte, Trompes de Fallope, Quel médicament pour déboucher les trompes, Est-il possible de tomber enceinte avec les trompes bouchées, Comment Peut-on soigner les trompes bouchées, plantes naturelles pour débloquer les trompes bouchées, Infertilité féminine, Trompes bouchées traitement naturel, Quels sont les causes de l'infertilité féminine, Comment traiter l'infertilité chez la femme, Comment savoir si une femme est fertile ou non, Comment savoir si on a un problème d'infertilité, Comment déboucher rapidement les trompes, Quel est le médicament qui débouche les trompes, Quel antibiotiques pour déboucher les trompes, Comment avoir un bébé avec les trompes bouchées, les causes des trompes bouchees, Quelles sont les causes d'une trompe bouchée,Comment faire quand on a les trompes bouchées, Est-il possible de tomber enceinte avec les trompes bouchées, Comment savoir si nos trompes sont bouchées, plantes naturelles pour débloquer les trompes bouchées, traitement naturel des trompes bouchées,Quels sont les signes qui montrent que les trompes sont bouchées, Qu'est-ce qui peut boucher les trompes chez la femme, Est-il possible de tomber enceinte avec les trompes bouchées, Quel antibiotique pour nettoyer les trompes, comment soigner naturellement les trompes bouchées, recettes naturelles contre les trompes bouchées,Les trompes de Fallope : que s’avoir?, Quand parle t-on de trompes de Fallope bouchées ?,

Cliquez ici pour recevoir un traitement naturel contre les trompes bouchées

Découvrez ici les vertus de la plante de moringa

Acheter ici des plantes naturelles pour soigner l´hépatite c

-

Traitement naturel de l´hépatite C

- Par aganio840gmailcom

- Le 09/05/2023

Traitement naturel de l´hépatite C. Plantes naturelles pour soigner l'hépatite C. Découvrez ici comment traiter naturellement l´hépatite C . Les recettes sont très simples et n´ont pas d´effets secondaires.

Nous joindre pour en savoir plus sur le traitement naturel

Hépatite C: Traitement naturel de l´hépatite C

Mots clés associés au traitement naturel de l´hépatite C

Comment traiter l'hépatite C traditionnellement, Quels sont les aliments à éviter en cas d'hépatite C, Quelle plante soigne hépatite C, Comment guérir le virus de l'hépatite C, Est-ce que l'hépatite C est grave, Quels sont les symptômes de l'hépatite C, Comment on peut attraper l'hépatite C, Est-ce que l'hépatite C se soigne, causes et symptômes de l'hépatite C, comment soigner naturellement l'hépatite C, comment diagnostiquer l'hépatite C, traitement naturel de l'hépatite C, Quelles sont les modes de transmission de l'hépatite, Est-ce que l'hépatite C est contagieuse, Comment s'attrape l'hépatite B et C, Quelle est l'hépatite la plus contagieuse, solution naturel contre l'hépatite C.

Découvrez ici des recettes pour soigner fibromes et miomes

Cliquez ici pour découvrir les produits qui renforce le système immunitaire

Anglais

Anglais

Espagnol

Espagnol

Français

Français